このブログでは、小1の娘(当時)が、不登校から学校復帰するまでの体験談をご紹介します。

残念ながら、私たちの体験が、全ての不登校に当てはまり、学校復帰への共通の対応となるわけではありません。なぜなら、不登校に全く同じはないからです。私自身、たくさんの体験談を読みましたが、答えは見つかりませんでした。

しかし、たくさんの体験談を読んだからこそ、こういう方法もあるんだ!こういう考え方もあるんだ!と知ることが出来ました。それぞれの抱える問題は違っても、視野を広げることは問題解決への大きな1歩となります。そこで、

子供が小学校に上がるけど、大丈夫だろうか?

子供の行き渋りが続いているけど、不登校にならないだろうか?

子供が学校に行けなくなってしまった、どうしたらいいのか…

こんな心配や不安を抱えたり、困難な状況に悩んでいる保護者の方に向けて、私たちも1つの例として少しでも役に立ちたいと思いました。

それでは、不登校に関する情報とあわせて、娘の場合を少しずつご紹介していきますね。

不登校とは

まず、不登校とは、心理的、情緒的、身体的、または社会的な要因・背景により、児童生徒が年間30日以上学校に登校しない状態を指します。

※ただし、病気や経済的理由は除きます。

文部科学省統計(2024~2025年度調査)によると、全国各地で不登校児童・生徒数は近年増加傾向にあり、不登校は深刻な社会問題となっています。割合としては、小学校で約47人に1人が不登校になっている計算となるようです。

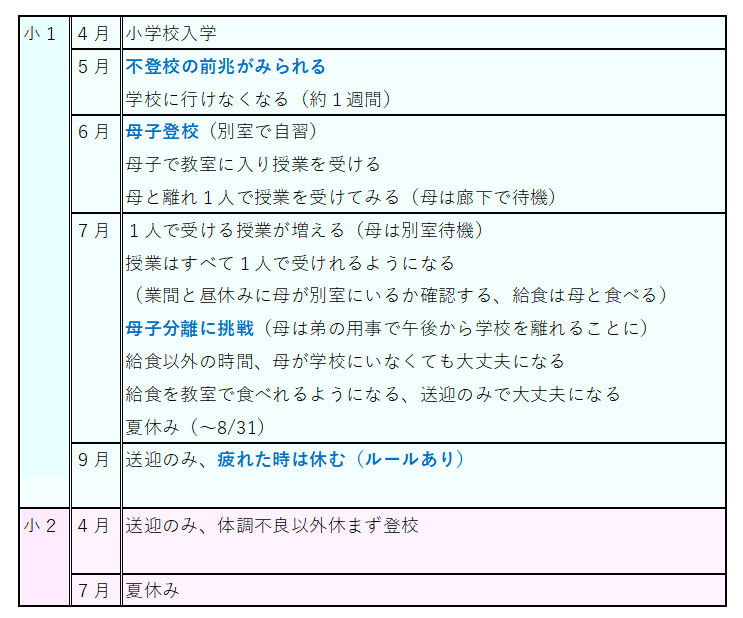

次に、どのような流れで私たちが問題と向き合っていったのかご紹介します。

不登校の体験談

体験談を読む中で、日記型の体験談はよく拝見しましたが、全体像が分かる体験談は見かけることがありませんでした。

これには、学校復帰まで一般的に3ヶ月から1年という期間がかかり、長期化するケースも多く、短期解決が難しい問題であることも影響しているのかもしれません。

しかし、私たちは、3ヶ月という短い期間で学校復帰に至ることが出来ました。そして、これは、学校カウンセラーさんから見ても、学校復帰のモデルケースという流れだったようです。

そこで、いつどのような対応・対策をしたのかがぱっと見て分かるようにまとめてみました。それが、こちらの娘の不登校の大まかな流れになります。

この表を見て、「不登校と言えるほど休んでないのでは?」と思われた方もおられるのではないでしょうか。

【娘の場合】

・学校に行けなくなった日から続けて休んだのは、約1週間という短い期間

・学校に行けるようになってからも、必要に応じて休んだ

学校側から「不登校として今回のことを扱わせてもらうことになりました」というお話を受けたのは、休みが30日以上になってからでした。

登校できない日が続いたからといって、すぐ不登校と認定されるわけではなかったのです。また、学校に行けるようになったからといって、不登校のカウントが終わったということではなかったようです。

では、不登校の基準を満たすまで、どんな状態にいたのでしょうか?次に、不登校の前の段階である、不登校予備軍についてみていきましょう。

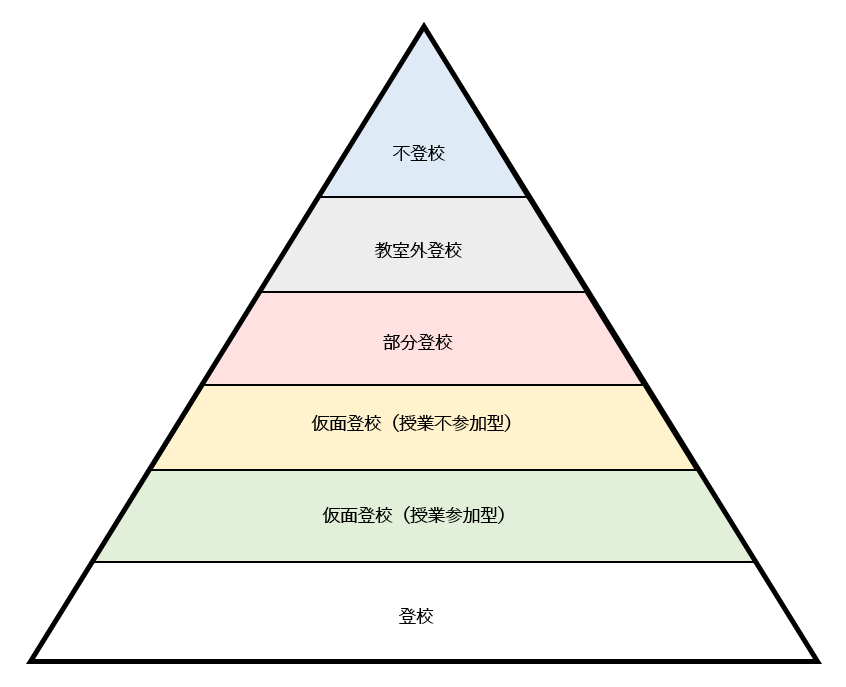

不登校予備軍とは?

不登校予備軍とは、正式に不登校と認定される前の段階にある子どもたちのことです。隠れ不登校とも呼ばれています。

何らかの問題を抱えているが、休みが30日を超えない場合、不登校予備軍に当てはまるようです。

不登校として表に出ている部分はほんの一握りで、氷山の一角でしかないそうです。不登校として見えていない部分にも、問題を抱えている子どもたちがたくさんいるのです。

不登校予備軍は、不登校と登校の間に当てはまる部分で、教室外登校、部分登校、仮面登校(授業不参加型、授業参加型)に分類されます。

教室外登校

学校内にはいるが、教室以外の場所で活動する状態。別室登校とも呼ばれます。

保健室や相談室、空き教室 などを使っての対応が多いそうです。

部分登校

基本的には教室で過ごすが、授業に参加する時間が少ない状態。

授業の開始や終了の時間に合わせることが難しく、遅刻や早退が多いそうです。

仮面登校(授業不参加型)

基本的には教室で過ごすが、皆と違うことをして、授業に興味が持てず参加しない状態。

仮面登校(授業参加型)

基本的には教室で過ごし、皆と同じことをしているが、心の中では学校に通いたくないと感じている状態。

このように、学校には行っているものの、学校生活に大きなストレスを感じている子どもたちは多く存在します。

毎日学校に通っているから大丈夫!というのは大人の都合の良い見方なのかもしれません。実際に、私自身がそうでした。

【娘の場合】

入学してから学校に行けなくなった日までの期間

→仮面登校(授業参加型)

学校では、問題なく皆と同じように過ごせていたが、学校に対して大小様々な「嫌」を抱えていた。

不登校の基準を満たすまでの期間

→部分登校、教室外登校

不登校には当てはまらない状態で、不登校からの学校復帰を目指していた。

※不登校予備軍であり、登校予備軍でもあった時期

こちらについては、別の記事で詳しく書きます。

娘の場合、入学前から学校には良い印象を持っていませんでした。入学してからも大小様々な「嫌」な気持ちを持ち帰っていたことを考えると、最初から仮面登校だったのかもしれません。

入学したてはこんなもの、小1はこんなもの、休み明けはこんなもの、朝はこんなものだよねと、聞いていた話に当てはめることで聞き流してしまっていたのです。

目の前にいる娘は、私が当てはめようとしていた知らない子どもたちと全く同じではないのに…。

まとめ

このブログでは、小1の娘(当時)が、不登校から学校復帰するまでの体験談を書き始めました。そして、この記事では、不登校と判断される基準や不登校の前段階である不登校予備軍についてお話しました。

私たちは、不登校の長期化を防ぐことは出来ましたが、不登校を未然に防ぐことは出来ませんでした。早い段階で子どものSOSを受け止め、適切な対応・対策をとることで、不登校への移行は防ぐことが出来るそうです。

不登校になってしまってからでは、子どもの苦しみはもちろん、問題解決に要する時間や労力はより増してしまいます。今、不登校になってしまったらどうしよう…と悩んでおられるのであれば、遅くないです。今、向き合う時だと思います。

このブログがきっかけで、不登校を未然に防ぐことが出来る保護者の方が1人でもいたら幸いです。

おまけ

私は、繊細さんと呼ばれる「HSP」という気質を持っています。その「HSP」を自己受容するきかっけとなったのは、娘の不登校でした。

「HSP」を自己受容したことによって、不登校への向き合い方も大きく変わり、学校復帰へ向かうことが出来たと思っています。

お時間があれば、ぜひこちらも読んでみてください。